日本の食卓を支える伝統の味「味噌」その歴史と成り立ち

味噌のルーツは塩漬けの保存食「醤(ひしお)」にあり

味噌のルーツは、**「醤(ひしお)」**という塩漬けの食品から生まれたと考えられています。醤は、肉や魚、穀物などを塩漬けにして発酵させた保存食で、醤油と味噌は、まるで兄弟のような関係と言えるでしょう。どちらが兄で弟かと言えば、味噌の方が先に生まれた、兄のような存在かもしれませんね。味噌の製造過程でできる上澄み液が醤油になったという説もあるほどです。

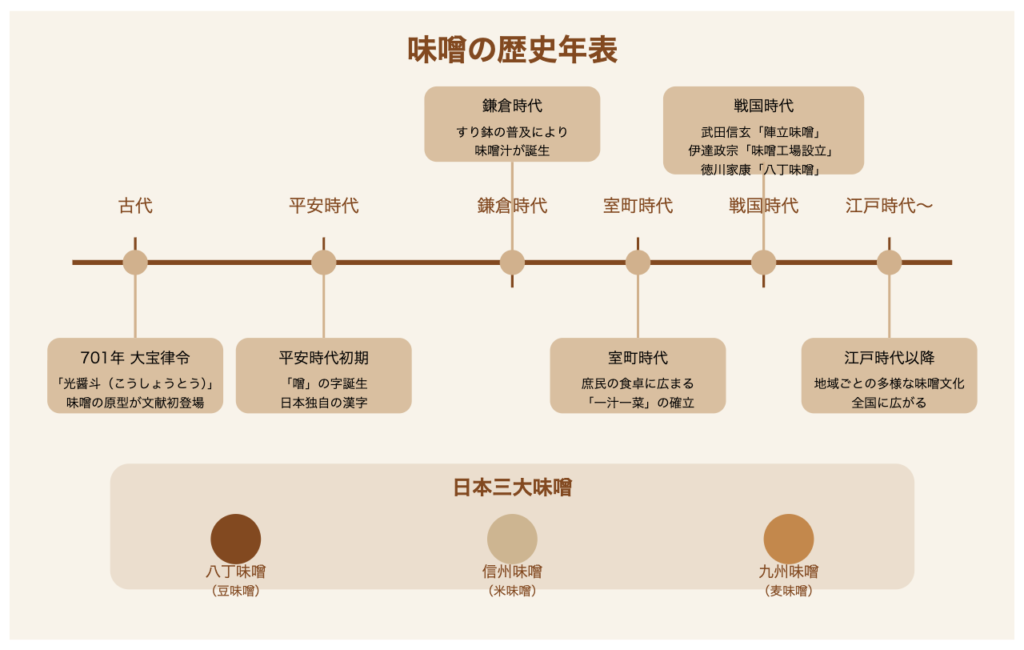

書物に初めて登場した味噌の原型「醤(こうしょうとう)」

日本で味噌の原型のようなものが書物に初めて登場したのは、701年の大宝律令という書物の中です。そこには「光醤斗(こうしょうとう)」という記述が見られます。しかし、この時点ではまだ「味噌」という表記ではなく、「醤(ひしお)」の一種と考えられています。「未だ醤に非ず」、つまり、醤になる前の未熟な段階のものという意味合いがあったようです。

「味噌」という文字の誕生と意味

私たちが現在使っている「味噌」という文字、特に**「噌(そう)」という漢字は、平安時代初期に誕生しました。驚くべきことに、この「噌」という漢字は日本独自の漢字で、中国には存在しないのです。さらに、「噌」の字は味噌以外にはほとんど使われないと言われています。この「噌」の字には、「賑やかな」という意味があり、つまり「味噌」とは「非常に賑やかな味がするもの」「愉快な味」**という意味合いで名付けられたと考えられています。

当初は調味料ではなく「おかず」として食されていた

現代の私たちにとって味噌といえば味噌汁を思い浮かべる方が多いと思いますが、味噌が誕生した当初は、まだ味噌汁として使われていませんでした。実は、最初はご飯のおかずとして、「なめ味噌」のようにして食べられていたのです。

味噌汁の誕生は鎌倉時代!立役者は「すり鉢」

私たちがお馴染みの味噌汁が登場するのは、鎌倉時代に入ってからです。そして、味噌汁が誕生した背景には、意外なものがありました。それは、ゴマなどを擂る際に使う**「すり鉢」の存在です。中国から仏教とともに伝わったこの調理器具によって、味噌を擂ることでお湯に溶けやすくなり、味噌汁が生まれた**という説があります。すり鉢は、豆腐を擂って作る白和えや、がんもどき、さつま揚げなど、様々な料理を生み出すイノベーションだったのです。

室町時代には庶民の食卓へ

鎌倉時代に誕生した味噌汁は、室町時代ごろから徐々に庶民の間にも広まっていき、「一汁一菜」という食事の形式が確立しました。ご飯と味噌汁、そして漬物という、まさに日本の食卓の原点がこの頃に生まれたのです。

戦国時代の兵士を支えた万能食「味噌」

戦乱の世である戦国時代において、味噌は兵士たちの間で非常に重要な役割を果たしました。長距離を歩く兵士にとって、栄養価が高く、保存がきく味噌は、まさに最適な食料だったのです。米でエネルギーを、味噌でタンパク質や脂質を効率的に摂取でき、米と味噌を一緒に摂ることで、必須アミノ酸のバランスも整うという、先人の知恵が生きていました。

戦国武将の中には、味噌を戦略的に活用した人物も多くいました。

- 武田信玄は、携帯に便利な**「陣立味噌(じんだてみそ)」**を考案しました。これは、仕込んだ味噌を携行し、移動中に熟成させるという画期的なもので、現在の信州味噌のルーツとも言われています。

- 伊達政宗は、城下町に日本初の味噌工場を設立し、味噌の大量生産を行いました。味噌を作る力こそが国の力であると考えていたのかもしれません。この味噌は、現在の仙台味噌に繋がっています。

- 織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下統一を目指した武将たちは、豆味噌文化圏の出身であるという共通点があります。豆味噌は他の味噌に比べてタンパク質が豊富であり、米と合わせて摂取することで、より栄養バランスが良かった可能性があります。

- 特に徳川家康は、八丁味噌をこよなく愛し、江戸に幕府を開いてからも故郷から取り寄せ、毎日味噌汁を飲んでいたと言われています。家康は健康にも非常に気を遣っており、8種類の具材を入れた味噌汁を毎日欠かさず飲んでいたそうです。この食生活が、75歳という当時としては長寿を全うした一因とも考えられています。

まとめ

味噌は、古代の醤(ひしお)から始まり、様々な変遷を経て、現代の私たちの食卓に欠かせない存在となりました。単なる調味料としてだけでなく、歴史の中で人々の生活や文化を支えてきた味噌の奥深さを感じていただけたでしょうか?

投稿者:米須 靖朗