食物繊維が豊富な外皮を含む玄米は、外皮を取り除いた白米よりも食物繊維が多いというのは、多くの人が当然と考えてきた事実です。ところが、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」では、この常識が覆されています。

なぜこのような逆転現象が起きたのでしょうか?

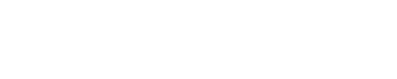

測定法の変更が原因

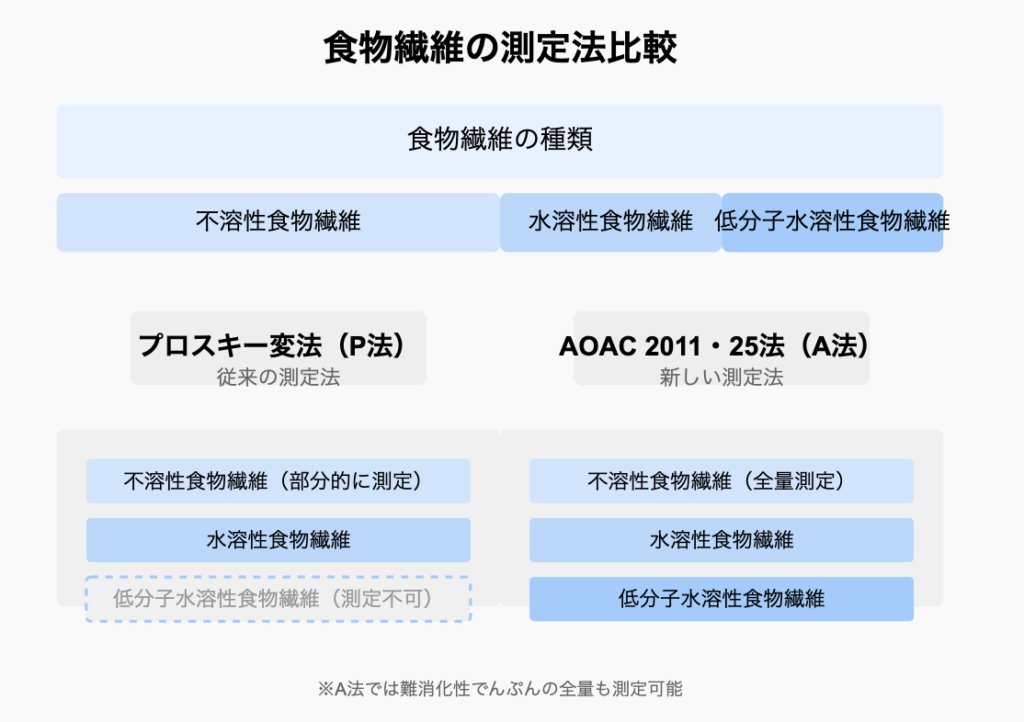

この逆転現象の根本的な原因は、一部の食品にのみ、食物繊維の測定方法に新しいアプローチが導入されたことにあります。

これにより、以下のような「奇妙な現象」が生じています:

- 白米ごはん vs. 玄米ごはん: 白米ごはんはA法で測定され食物繊維値が増加した一方、玄米ごはんはP法のままなので、白米の方が食物繊維が多いという逆転現象が起きました

※「穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米」と「穀類/こめ/[水稲めし]/玄米」の比較 - ジャガイモ: 生のジャガイモの食物繊維は測定法の変更により一気に7倍以上に増加しました

もちろん、畑からとれたじゃがいも自体の食物繊維が実際増えたわけではないです。

栄養価に関してはこれまで以上に基準や数値に囚われすぎない考え方が必要なのかもしれません。

投稿者:米須靖朗