「いつから日本人は肉を食べるようになったの?」「なぜ肉食が禁止されていた時代があるの?」

【食の歴史 Vol1】肉の歴史

日本人と肉食の深遠なる物語

「いつから日本人は肉を食べるようになったのだろう?」「なぜ肉食が制限されていた時代があるのだろう?」

給食の献立を考える際、こうした歴史的な問いが脳裏をよぎることがあります。私たちの食卓に当たり前に並ぶ肉料理。しかし、その背景には実に豊かで複雑な文化的変遷が織りなす壮大な物語が隠されています。

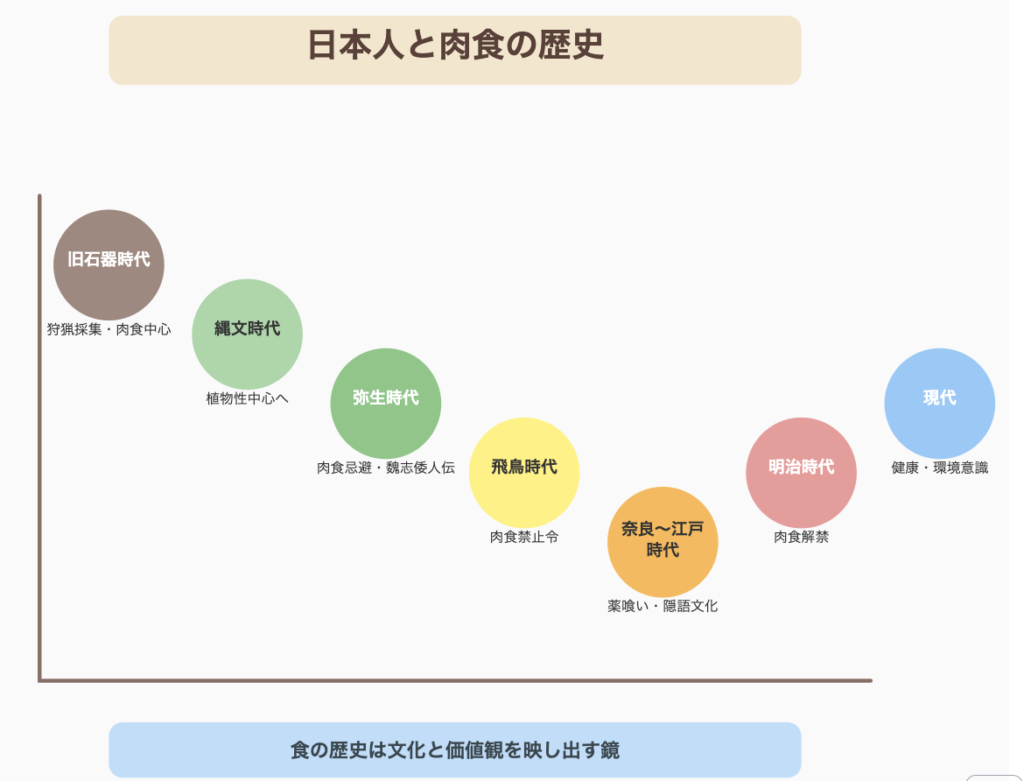

- 旧石器時代は狩猟採集による肉食中心の生活が営まれていました。原始的な道具を駆使し、獲物を追い求める人々の姿がそこにはありました。生きるための本能が、肉への渇望となって表れていた時代です。

- 縄文時代になると、気候変動という自然の摂理により植物性食品が中心となり、肉食は次第に少数派へと変化していきます。豊かな森や海の恵みに支えられた多様な食文化が花開いた時代でもありました。

- 弥生時代には肉食への忌避観念という文化的転換点が訪れます。『魏志倭人伝』にはその様子が克明に記され、外国人の目から見た当時の日本人の食習慣が浮き彫りになっています。稲作文化の台頭とともに、人々の価値観にも変化が生じた瞬間です。

- 飛鳥時代には天武天皇による肉食禁止令が発布されますが、これは期間限定・対象動物限定という興味深い特徴を持っていました(牛、馬、犬、猿、鶏以外は食すことが許されていました)。この背景には、稲作奨励という国家的政策と、仏教思想という精神文化の深い影響が色濃く反映されています。

- 奈良時代から江戸時代にかけて、公には肉食を避ける社会的風潮が一層強まります。しかし、人々の知恵は「薬喰い」という概念や、「牡丹(猪)」「紅葉(鹿)」「桜(馬)」といった風雅な隠語を生み出し、独自の食文化を形成していきました。ウサギを鳥として数えるという創造的な解釈もこの時代の産物です。一方で、北海道や沖縄といった地理的・文化的境界では、独自の肉食文化が連綿と受け継がれていました。

- 明治維新により肉食が公式に解禁され、西洋文化の影響を受けて次第に一般化していきます。新しい時代の幕開けとともに、人々の食卓にも革命が起こったのです。

- 現代では、健康志向や環境問題への意識の高まりから、再び肉食のあり方が根本から見直されています。過去と未来を結ぶ新たな食文化の創造が、今まさに私たちの手によって進行中です。

肉食をめぐる壮大な歴史の旅を振り返ると、食とは単なる栄養素の摂取にとどまらず、その時代の文化的風土や社会的価値観を鮮やかに映し出す鏡であることが明らかになります。現代の給食メニューを構想する際にも、こうした豊かな歴史的文脈を理解することで、提供する一皿一皿に、より深い意味と教育的価値を吹き込むことができるのではないでしょうか。

食の歴史は、私たちの過去を照らし、未来への指針を示す貴重な文化遺産なのです。